В России проблема взаимоотношений в треугольнике "власть – СМИ – общество" всегда была вопросом больным и чувствительным. Но в последнее десятилетие данная проблема получила особое звучание в связи с возникновением феномена так называемой современной либеральной российской прессы.

Зародившись еще в годы горбачевской "гласности" и пережив свой высший взлет на волне постсоветской ельцинской эйфории от нагрянувшей "свободы", либеральные СМИ не просто встали в "бессрочную оппозицию" к власти, а стали претендовать на роль "совести нации" и "сторожевого пса демократии". При этом они не стеснялись брать деньги и от российских олигархов и от различных зарубежных фондов и прочих структур по "глобальному продвижению идеалов либеральной демократии". Не гнушались они и занятий "черным пиаром", публикацией заказных статей и разного рода политического компромата.

Пионерами либеральных СМИ в России в разное время выступали журнал "Огонек", газета "Московский комсомолец", "Независимая газета", "Общая газета", радиостанция "Эхо Москвы", телеканалы ОРТ, НТВ, ТВ-6 и пр. Именно эта часть российских СМИ особо "отличилась" в период первой военной кампании в Чечне, фактически выступив на стороне врага в условиях войны. Можно смело утверждать, что своими успехами в той войне чеченские террористы и сепаратисты во многом обязаны либеральным СМИ, представлявшим их в романтическом образе "благородных борцов за свободу" и кричавшим о "зверствах" и "произволе" федеральных войск. Это весьма "удачно" сочеталось со слабостью и непоследовательностью поведения тогдашнего кремлевского руководства. В результате, общество и армия были в значительной мере деморализованы и дезориентированы, а Россия на время потеряла часть своей территории.

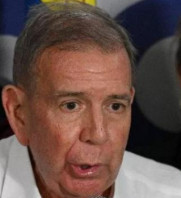

После этого наступил недолгий период, когда либеральная пресса почти не критиковала правящий режим, тем более, что на важнейших государственных постах в последние годы правления Б.Ельцина находились некоторое время такие видные поборники "либерально-демократических ценностей" как И.Рыбкин и Б.Березовский (Совбез РФ), А.Козырев (МИД) и другие. Однако с приходом к власти В.Путина и началом второй военной кампании в Чечне для либеральных СМИ вновь открылся "широкий фронт работы". Именно в это время взошла "звезда" авангарда нынешней либеральной печати России – "Новой газеты" и ее политического комментатора – скандально знаменитой Анны Политковской.

С осени 1999 г. "Новая газета" совместно с рядом интернет-сайтов стала главным рупором не только отечественных "правозащитников", но и по сути одним из основных инструментов информационной войны против российского государства в руках чеченских террористов и их зарубежных покровителей. Госпожа Политковская в период боевых действий более 40 раз побывала в Чечне, Дагестане и Ингушетии и написала огромное количество статей и даже одну книгу ("Путешествие в ад. Чеченский дневник"), в которых неизменно доказывался "преступный характер" войны со стороны российских властей, живописались страдания мирных жителей и беженцев от рук "федералов", приводились утверждения о "массовых зверствах", убийствах, коррумпированности, грабежах и прочих военных преступлениях, совершавшихся российскими военнослужащими в Чечне. И конечно ни слова осуждения в адрес террористов и "борцов за свободу Ичкерии".

Примечательно, что статьи Политковской одновременно публиковались и на английском языке на Западе под рубрикой "Грязная война: русский репортер в Чечне". Затем эти статьи были изданы в виде отдельной книги. Репортажи получались действительно сенсационные, тем более, что госпожа Политковская имела привычку передвигаться по Чечне без ведома военного командования федеральных войск, тайно встречаться с представителями "чеченского сопротивления" и даже без разрешения и согласования с военными пытаться проникнуть в расположения войск и другие запретные зоны.

Естественно, что отношения между российскими военными и рисковой журналисткой не отличались теплотой. В феврале 2001 г. во время одной из своих "расследовательских миссий" Политковская была задержана в Чечне военными и выдворена обратно в Москву. При этом она заявила, что, находясь в руках российских военнослужащих, подвергалась угрозам и "психологическому давлению". Стараниями либеральной прессы эта история получила широкую огласку на Западе. После очередной поездки в Чечню, где Политковская якобы получила "сенсационные доказательства" преступлений российских военных против местного населения, она решила "в связи с постоянными угрозами" на время покинуть Россию и уехать в Австрию.

С тех пор, по меткому выражению западной прессы, она живет "на две страны", периодически наезжая в Россию и продолжая писать на чеченскую тему. Ссылки на ее "разоблачительные статьи" можно регулярно найти на либеральных интернет-сайтах, а также и в пропагандистских материалах чеченских экстремистов. Политковская приняла активное участие в информационной кампании с целью заставить российские власти пойти на переговоры с А.Масхадовым, а затем "засветилась" в ходе прошлогодней трагедии в концертном зале мюзикла "Норд-Ост" в Москве, выступала в защиту масхадовского эмиссара А.Закаева.

Надо отметить, что активная деятельность "передовика" либеральной прессы не осталась не замеченной в определенных кругах. Анна Политковская отмечена целым букетом престижных журналистских наград, как в самой России, так и за ее пределами. За серию репортажей из Чечни в январе 2000 года ей была присуждена премия "Золотое перо России". Она также отмечена премией Союза журналистов РФ "Добрый поступок – доброе сердце", дипломом "Золотой гонг-2000". В 2001 г. Политковская получила в США премию имени Артема Боровика "За мужество в журналистике".

Наконец, в феврале 2003 г. Анна Политковская стала лауреатом премии "За журналистику и демократию", ежегодно присуждаемой Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта премия в 20 тысяч долларов вручается тем журналистам, "которые своей работой способствуют реализации принципов ОБСЕ в отношении прав человека, демократии и беспрепятственного обмена информацией".

Можно бы конечно порадоваться за бесспорно талантливую российскую журналистку, которую так ценят и уважают за рубежом. Но несколько смущает та позиция, выразителем которой она является. Если говорить о российской либеральной прессе, то создается впечатление, что она из принципа борется с государством как таковым. Особенно если это государство что-то хочет делать и пусть с ошибками и издержками пытается вывести страну из того тяжелого положения, в котором оно оказалось. Такое государство – враг нашей либеральной прессы. Порою, кажется, что идеал нашей либеральной прессы – развал России на мелкие государственные образования, полное отсутствие в ней сильной центральной власти и погружение страны в анархию и хаос. Такой либеральной прессы нет ни в одной стране мира.

Представим себе, что какие-нибудь либеральные СМИ в США стали бы убеждать читателей, что Усама бен Ладен организовал теракты 11 сентября 2001 г., руководствуясь исключительно "благородными мотивами" защиты угнетаемой американским империализмом арабской нации. Какая была бы реакция на это американской общественности? Дай Бог, если полиция успеет спасти главных редакторов и журналистов таких СМИ от бессудного линчевания их толпой "патриотов". А в России оказывается вполне можно некоторым СМИ оправдывать теракты "стремлением чеченского народа к независимости", приравнивать террористов к "борцам за свободу", предоставлять им трибуну для пропаганды своих идей и целей.

В то же время, на Западе ряд СМИ постоянно поднимают вопрос о "необходимости защиты свободы слова" в России, обвиняют российское руководство в стремлении "создать новый железный занавес", перепечатывают и тиражируют "разоблачительные" материалы Анны Политковской и других "либеральных" журналистов. Двойные стандарты не меняются.

Настораживает еще и то, что т.н. либеральная пресса в России демонстрирует явную зависимость от зарубежных спонсоров (например, пресловутого Фонда Сороса), а также подозрительно синхронно подключается к проводимым за рубежом антироссийским информационным кампаниям. Это, в частности, имело место в ходе войны в Ираке, когда Россия не поддержала военную акцию США. В тот период публикации в ряде российских СМИ либерального толка отчего-то почти дословно повторяли тезисы, содержавшиеся в выступлениях посла США в Москве Александра Вершбоу.

В свете этого о независимости либеральных СМИ в России можно говорить с большой натяжкой. Они пишут только то, за что им платят соответствующие спонсоры. Кстати, по результатам недавно проведенного среди петербургских журналистов опроса, "Новая газета" была названа самым ангажированным и предвзятым российским изданием.

Думается ни у кого не возникает сомнений, что в любом цивилизованном обществе СМИ призваны быть важнейшим инструментом контроля над властью и выражать интересы общества. Право на свободу слова и критику власти закреплено и в Конституции России. Вопрос в том, как это делать, с каких позиций – конструктивных, предлагающих реальные пути решения проблем, или деструктивных, объективно вредящих интересам государства и общества. Играть же роль кривого зеркала, однобоко отражающего сложные проблемы, стоящие перед страной, – плохая услуга находящей в стадии становления молодой российской демократии.

Конечно, в отношениях между властью и прессой в России далеко не так все гладко. Проблемы есть. Но, как представляется, испытание свободой слова – это суровый экзамен не только для власти, но и для средств массовой информации, от которых в наше сложное время требуется особая ответственность и понимание интересов государства и общества.